認識CYMA表是從“十二金剛”開始的:二戰時英國國防部為軍人制定了一大批軍表,英國將此需求委托給倫敦的珠寶代理商Goldsmiths&Silversmiths Co.,Ltd。因戰時急需要大量軍表,成就了一只相同外觀卻有十二款不同logo廠家的特殊表款。分別是萬國IWC、歐米茄Omega、浪琴、積家JLC、西馬Cyma、寶玲Buren、倚年華Eterna、Grana、Record、Timor、Vertex、拉馬尼亞Lemania 。俗稱“一打臟家伙”(The Dirty Dozen:十二金剛)。

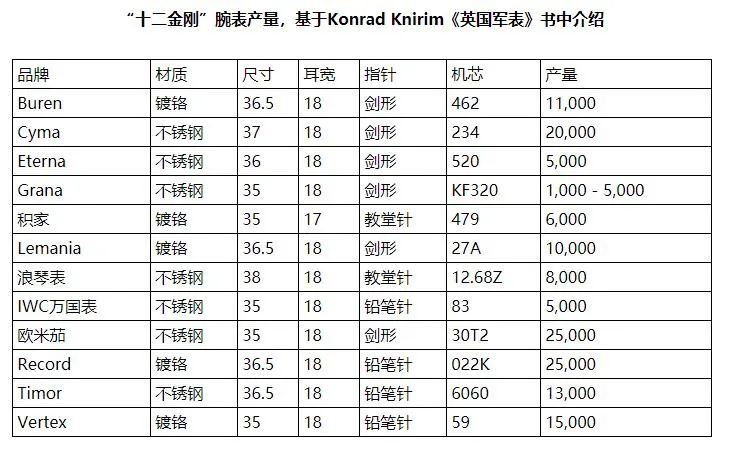

這十二家廠家都盡自己的能力交付更多的腕表,共十五萬枚軍表中主要配備給特別部隊,包括無線電操作員和炮兵業務人員。可以看到這批軍表地位是屬于巔峰級別,無論歷史故事還是設計風格都有著不可替代的地位,能收齊十二只軍表更是鳳毛麟角。

或許大家對西馬表比較陌生,實際上他的歷史還是蠻輝煌的。十二金剛中的CYMA共交付了兩萬枚英國軍表,這個產量相比其他表廠排名第三,不得不說實力非常雄厚,下面跟大家普及下他的歷史。

1862年,Schwob兄弟(Joseph和Theodore)進駐當地 的制表業,創立Cyma公司,專注發展先進的機械表生產技術。1891年,來自瑞士鐘表業搖籃地Le Locle的商人Frederic HenriSandoz創立了一家以生產計時表為主的公司,并在一年后與Schwob兄弟成為合作伙伴。這時候的西馬表已能率先生產復雜的報時表、極其復雜的機械表及計時表,每日產量達150枚。

邁進20世紀,西馬表先后獲得多項殊榮,尤其在生產纖薄型腕表方面更傲視同儕。1903年,其超薄杠桿機芯便獲得紐沙特爾天文臺頒發的證書嘉許;又于1905年推出厚度只有3.85毫米的701型號機芯,是當時表壇一項突破性的卓越成就。至1910年,西馬表在布魯塞爾展覽會大放異彩,獲得第一名的殊榮。1920年代,西馬表率先引進了可互相轉換的零件,廠房的生產規模因此而大大增加。1929年,西馬公司獲巴塞羅那展覽會頒發第一名獎項。1938年,工廠員工已達到2000人日產量達到4000枚。這個產量級別可與當時的歐米茄相提并論。

西馬表于1943年推出了品牌的第一枚自動腕表;其后于1957年推出的485型號自動機芯“Autorotor”更被沿用至今。第二次世界大戰后,多款創新的設計令品牌的聲名更上一層樓,包括一個八大單匙的機械鬧鐘(1945) 和Sonomatic鬧鐘(1957)。可惜的是家大業大,石英危機來臨時西馬也受到極大的挑戰,在1966年西馬轉讓給ASUAG集團控股,集團在1968年創立Synchron將CYMA與Doxa(時度)和Ernest Borel(依波路)三家表廠做合并一起運營。

可惜石英時代來臨,西馬表雖也做了轉型生產電子表為主,但還是難以為繼。直到1986年被香港時光廊收購后,轉向中國市場后才呈現良好態勢。

實際縱觀西馬發展的歷史不難發現,實際跟許多瑞士腕表品牌相似,可惜的是沒有歐米茄浪琴那般幸運遇到海耶克;雖然西馬給人的印象算不上多高大上但目前還是活的好好的,這就比什么都好。

今天也碰到一只CYMA輝煌時代的代表之作,搭載著自產Cal.485機芯的“Autorotor”,這枚大三針出自五六十年代,也是西馬最后一枚自產機芯,再后來就改為ETA為主的共用機芯。

一晃六十多年過去了,此表還是保留著原貌狀態確實不容易。可以看到35.5MM的鋼殼上,采用最經典的圓殼弧耳造型;表鏡采用亞克力膠鏡材質,在三點位置內側增設放大鏡。

這枚西馬雖不是“十二金剛”,但其歷史意義和研究價值不會差過軍表,作為西馬自產機芯絕唱設計,敢為人先的精神,做出與眾不同的設計。機芯作為腕表的心臟,西馬曾擁有過輝煌的歷史,也算見過天地,可惜看不到眾生。